活動報告 - 最新エントリー

入間カントリークラブで、杉並区支部のゴルフコンペを開催しました。

--

--

カラオケ同好会を、平成26年12月6日に、阿佐ヶ谷の「庄屋」で開催しました。

歌くことは得意ですが、ホームページに書き込むのは、どうも・・・。

ご容赦ください。

--

歌くことは得意ですが、ホームページに書き込むのは、どうも・・・。

ご容赦ください。

--

カラオケ同好会の会長を、前任の木村一昭さんから引き継ぎました。

第1回を、平成26年8月2日に、阿佐ヶ谷の「庄屋」で開催しました。

リーズナブルで、使いやすい会場だとわかりました。

しばらくは、年2回程度の開催から始めたいと思います。

--

第1回を、平成26年8月2日に、阿佐ヶ谷の「庄屋」で開催しました。

リーズナブルで、使いやすい会場だとわかりました。

しばらくは、年2回程度の開催から始めたいと思います。

--

◆句会は原則として毎月第二土曜日の午後1時半から4時位まで、主として久我山会館・高井戸地域区民センター等で開催しております。(出席者は10名程度)一度ふらっと覗いてみて下さい。その上で、ぜひ仲間になって下さい。

句会が終わると駅前の蕎麦屋でちょこっとやったりもします。

◆毎回、その月の作品を紹介いたします。俵木陶光選。

・12月の作品の紹介

・12月の兼題は、「小春」・「大根」です。

五井 夢

・大根の肌なまめかしぶり大根

関口 静安

・小春日やシベリア便の鳥が着く

俵木 陶光

・カステラのごとき小春の午後となる

長岡 帰山

・小春日や間のびして打つ鳩時計

中邑 雅子

・小春日やみな傷負ひし者ばかり

堀 秀堂

・遊覧船デッキ楽しむ小春かな

峯岸 まこと

・大根積む猫車押す媼かな

芳村 翡翠

・ぶり大根大皿に盛り芋焼酎

小林 美絵子

・懐しき旅館に姉と小春凪

坂井 百合子

・大根と柚子との旨さ限りなし

山下 天真

・国宝展待つ群衆の小春かな

村林 小枝子

・大根や線切り輪切り銀杏切り

安西 円覚

・煮大根気温は正に八度以下

浦田 久

・天を突く大根おどりの応援団

岡村 一道

・車夫の声雷門の小春かな

片山 朝陽

・大根抜く傘寿の力試さるる

◆<私の一句>

「五月雨や銀座結びに帯締めて」小林 美絵子

幼い頃からお正月は着物を着せてもらうのが常だった。嬉しくて仕方がなかった。母が縫ってくれた着物は、手まりの柄や色とりどりの花や御所車、藍色のウール、ピンクの羽織・・・。今もその柄をはっきり思い出すことができる。大人になってからもお正月は母に着物を着せてもらっていた。時には母の黒地の帯を締めてもらい、20代の私は粋な雰囲気が出せないだろうかと頑張ったりもした。いくつ位からだろうか。いつの間にか仕事も忙しくなり、お正月も家にいないことも増え、着物を着なくなっていった。

昨年、母が残した着物を着てみたいと思い着付け教室に通った。

もうすっかり着物から離れ、教わったはずの帯など結べるはずもなく。一から習い何とか一人で着られるようになった。鏡の前で悪戦苦闘する私に、「ここはこうしてね」「こうすると着崩れないのよ」ちょっとしたコツを教えてくれていた母の声が聞こえてくる。「そう、それでいいのよ。」きれいに着られると褒めてくれる声がするようだ。 私、しっかり帯締めて生きていく!

「白露や死んでいく日も帯締めて」三橋鷹女

◆次回の定例句会は、1月10日(土)午後1時30分〜4時

於 高井戸地域区民センター

兼題は「新年雑詠」3句です。

◆句会についてのお問い合わせ先: 安西 光昭(円覚)まで

TEL 090−3145−2654

◆文責・俳句同好会会長 俵木 敏光(陶光)

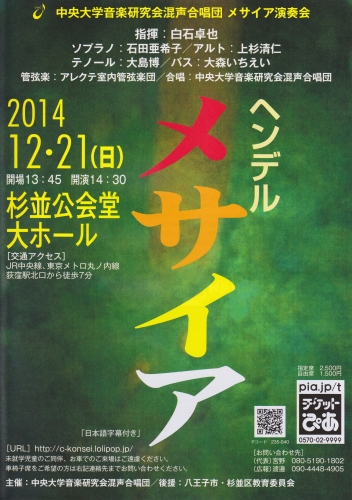

中央大学音楽研究会混声合唱団 メサイア演奏会 が、平成26年12月21日(金)午後2時30分から、我らが地元・杉並区公会堂で行われました。

http://c-konsei.lolipop.jp/special/2014_messiah/index.html

指揮は白石卓也氏、管弦楽はアレクテ室内管弦楽団、ソプラノに石田亜希子、アルトに上杉清仁、テノールに大島博、バスに大森いちえい の各氏を招いて、100名を超える男女4声の混声合唱団がその後列を幾重にも満たしました。

曲はバロック時代を代表する作曲家の一人、音楽の母とも言われるヘンデルが作曲したオラトリオ「メサイア(救世主)」。この曲は、キリスト教の聖書からイエス・キリストの生涯を題材として取り上げ、その誕生の預言から生誕、受難、復活、救いと永遠の命について、いくつもの器楽曲、独唱曲・重唱曲・合唱曲を織り交ながら綴って行く、3部作約2時間30分の大曲です。

特に第2部の最後の曲「ハレルヤ・コーラス」は有名で、学校や同好のコーラス大会等でも多く取り上げられています。

杉並公会堂は終始美しい響きに包まれて、時にやさしく、時に勇ましく、時に悲しく、最後は晴れやかなアーメン・コーラスで曲を閉じました。

4年生の団員は、今日が最後の演奏会とのこと、お疲れさまでした。

杉並公会堂正面のクリスマスツリーが、名残を惜しんでいました。

(井原太一 記)

--