活動報告 - 最新エントリー

夕闇も迫る頃、1月29日(日)17:00から、高円寺の「玄品ふぐ」で第19回グルメ会を開催しました。

奥まった掘りごたつに、参加した会員が肩を寄せ合い、ふぐ料理やおいしい酒を味わいました。

とらふぐの、てっさ(ふぐ刺し)、てっちり(ふぐ鍋)など、ふぐづくしの料理に、この値段でこれだけ食べられるのか、と満足の声しばしでした。

奥まった掘りごたつに、参加した会員が肩を寄せ合い、ふぐ料理やおいしい酒を味わいました。

とらふぐの、てっさ(ふぐ刺し)、てっちり(ふぐ鍋)など、ふぐづくしの料理に、この値段でこれだけ食べられるのか、と満足の声しばしでした。

◆句会は原則として毎月第2土曜日の午後1時から3時40分まで、主として久我山会館・高井戸地域区民センター等で開催しております。(出席者は10名程度)一度ふらっと覗いてみて下さい。その上で、ぜひ仲間になって下さい。今回も新しい方の投句がありました。

句会が終わると駅前の蕎麦屋でちょこっとやったりもします。

◆毎回、その月の作品を紹介いたします。俵木陶光選。

・1月の作品の紹介

・1月の兼題は、「雑煮・喰積」・当季雑詠で計3句です。

俵木 陶光

・予報士の顔引き締めて雪を追ふ

岡村 一道

・不意の客におせちの味見大晦日

芳村 翡翠

・一椀に海あり山あり餅もあり

片山 朝陽

・一椀の七種粥に野の息吹き

安西 円覚

・悲しい時は泣けばいいのさ霜柱

峯岸 まこと

・言問を渡り七福詣かな

長岡 帰山

・初暦壁に巻きぐせつきしまま

中邑 雅子

・故郷に続く空あり初山河

小林 美絵子

・はつそらの碧しふるさと東京は

坂井 百合子

・最後よと母の振る舞ふおせちかな

五井 夢

・遥かなる初不二幾十(いくそ)青海波

浦田 久

・冬将軍迎え討つ我重装備

堀 秀堂

・四代を重ねし味の雑煮かな

山下 天真

・小鳥来る雑煮の朝の小庭かな

村林 小枝子

・めでたさを呼ぶ小松菜の雑煮かな

関口 静安

・ふと覚めて深夜放送年の暮

寺崎 由岐子

・初詣にぎはふ人にまぎれけり

◆<私の一句>

木の葉髪怒髪天突く余生なり 芳村 翡翠

これは、「朝日俳壇」(平成29年1月16日)金子兜太選となった句です。

作者としてはリズムが調わない点であまり感心した句ではありませんが、選を受けたことでは喜んでおります。

上五の、「木の葉髪」は冬の抜け毛を落葉にたとえた冬の季語で、冬の季節とあいまって侘しさを感じます。

中七の、「怒髪天突く」は正しくは「怒髪天を衝く」であり、はげしい怒りのために逆立った頭髪の様をいうもので、昔、中国で謀反の企てを知った王の怒髪が、冠を突き上げるほどに逆立ったことに由来しています。

下五「余生なり」だけが小生のものです。そんなことで、深く考えて投句したわけでもなく、投句したことも忘れていましたが、発表をみて、驚きました。

俳句は自分独りで、作るものでなく、また、いったん出来上がった以上は、独り立ちして、読みてが、「そうだ、そうだ」と共感したときに、初めて完成するものだと思っています。。

作者と読み手との共同作業によるものです。。

ここのところは大事で、芭蕉の多くの句が、時代を超え、多くの人々に愛されているのも、多くの句が、多くの人々の心を捉えていることによるものだと思います。

ちょっと大袈裟かも知れませんが、これからも、そのような句をつくるように精進したいと思っています。

◆次回の定例句会は、2月11日(土)午後1時〜3時40分

於 高井戸地域区民センター

兼題は「春待つ」・当季雑詠で計3句です。

◆句会についてのお問い合わせ先: 安西 光昭(円覚)まで

TEL 090-3145-2654

◆文責・俳句同好会会長 俵木 敏光(陶光)

新年明けましておめでとうございます!

中央大学学員会東京杉並区支部では、毎月幹事会を開催し、各委員会、地区会、同好会からの報告を確認するとともに、今後の支部行事の計画や運営について協議を行っています。

今年最初にあたる1月の幹事会を、1月14日(土)に開催しました。

幹事会は、通常杉並区立の集会施設で会議形式で行いますが、1月だけは和風レストランで開催し、幹事会の後は役員新年会を行うことが恒例になっています。

まず幹事会の冒頭に、大森支部長から、新年にあたり支部の抱負を伺いました。

支部長からは、学員会は同窓会として、ひとつには同窓会員の親睦を図ることはもちろんだが、一方大学の卒業生として大学の発展の為に寄与することも大切であり、現役の学生を支援して行くことを忘れてはならない、

また会員数が、年間の入会者数と退会者数(物故含む)が拮抗していて横ばい状態なので、今年はもっと増やせる方向に、ひとりひとりが努力しよう、

などが語られました。

その後各部からの報告、今後の予定とスケジュール調整などを行い幹事会を終了。

それから、役員新年会に移りました。

役員一同、今年もがんばって参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考:平成29(2017)年1月現在

支部委員会数: 8

・総務委員会

・事業委員会

・組織委員会

・広報委員会

・会計委員会

・ボランティア委員会

・会員増強委員会

・インターネット委員会

地区会数: 4

・阿佐ヶ谷・高円寺地区会

・荻窪地区会

・西荻・西武沿線地区会

・京王・井の頭沿線地区会

同好会数: 8

・ゴルフ同好会

・中大スポーツを応援する会

・カラオケ同好会

・俳句同好会

・ハイキング同好会

・グルメ同好会

・居酒屋同好会

・音楽・オペラ・随筆同好会

※なお、旅行同好会は現在休眠中>旅行は支部行事として、支部が行っています。

特別会: 2

・平成会

・旅行会

(総務委員会)

--

◆句会は原則として毎月第2土曜日の午後1時から3時40分まで、主として久我山会館・高井戸地域区民センター等で開催しております。(出席者は10名程度)一度ふらっと覗いてみて下さい。その上で、ぜひ仲間になって下さい。今回も新しい方の投句がありました。

句会が終わると駅前の蕎麦屋でちょこっとやったりもします。

◆毎回、その月の作品を紹介いたします。俵木陶光選。

・12月の作品の紹介

・12月の兼題は、「百合鷗・都鳥」・当季雑詠で計3句です。

俵木 陶光

・三日月の見守る「武蔵」最期かな

岡村 一道

・虎徹今静かに眠る冬日かな

芳村 翡翠

・乱舞する青のキャンバスゆりかもめ

峯岸 まこと

・多摩川の先に遠嶺都鳥

安西 円覚

・五線譜に不明な音符冬の蠅

片山 朝陽

・燃え尽きるとき女優にも紅葉にも

長岡 帰山

・ナホトカへ船出の港ゆりかもめ

中邑 雅子

・華やかに客船入港冬鷗

小林 美絵子

・呼びかけに返事をするか百合鷗

坂井 百合子

・佐賀錦織り散らしたる山もみじ

五井 夢

・都鳥黒波ラッシュに浮き沈み

浦田 久

・岩手富士抱きし白鳥乱舞かな

堀 秀堂

・高千穂の御神楽魅入る秋の宮

山下 天真

・百合鷗北の便りは穏やかに

村林 小枝子

・万両は僧侶の如く慎ましく

寺崎 由岐子

・からっ風りんごのようなほっぺの子

◆<蕪村の詩について> 俵木 陶光

与謝野蕪村は昨年生誕三百年の年であった(忌日は陰暦12月25日)。大阪から20才頃、江戸に移り俳句と絵画をしながら生活し茨城の結城に居を移し、東北にも旅をしている。その後京都、丹後の与謝にも住み、「与謝」と姓を名乗ってゆく。漂泊の人でもあった。

結城時代には多くの俳人達と連句で交友を広め早見晋我(北寿)とも深く交わっていた。彼の死の知らせを受けてこの40才以上も年上の友を悼む詩を作っている(一部割愛・蕪村30才)。この詩が世に知られるようになったのは、これより半世紀後、蕪村没後であった。

<北寿老仙をいたむ> 蕪村

君あしたに去ぬゆうべのこころ千々に

何ぞはるかなる

君をおもうて岡のべに行きつ遊ぶ

岡のべ何ぞかくかなしき

蒲公の黄に薺(なづな)のしろう咲きたる

見る人ぞなき

雉子(きぎす)のあるか ひたなきに鳴くを聞けば

友ありき河をへだてて住みにき

へげのけぶり(注1)のはと打(うち)ちれば西吹く風の

はげしくて小竹原(をざさはら)真(ま)すげはら

のがるべきかたぞなき

友ありき河をへだてて住みにき

今日はほろりとも鳴かぬ

君あしたに去ぬゆうべのこころ千々に

何ぞはるかなる

(注1)へげのけぶり=変り果てた煙

蕪村はまた画家としても高く評価され、池大雅の「十便図」とともに「十宣図」で、また「夜色楼台図」が国宝となっている。その外に六曲一隻の「奥の細道図」や「鳶鴉図」なども。

ここで蕪村の代表的な句を挙げてみたい。

・鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな

・夏河を越すうれしさよ手に草履

・月天心貧しき町を通りけり

・老が恋わすれんとすればしぐれかな

・春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな

・なの花や月は東に日は西に

・しら梅に明(あく)る夜ばかりとなりにけり

◆次回の定例句会は、1月21日(土)午後1時〜3時40分

於 高井戸地域区民センター

兼題は「雑煮・喰積(くいつみ)」当季雑詠で計3句です。

◆句会についてのお問い合わせ先: 安西 光昭(円覚)まで

TEL 090-3145-2654

◆文責・俳句同好会会長 俵木 敏光(陶光)

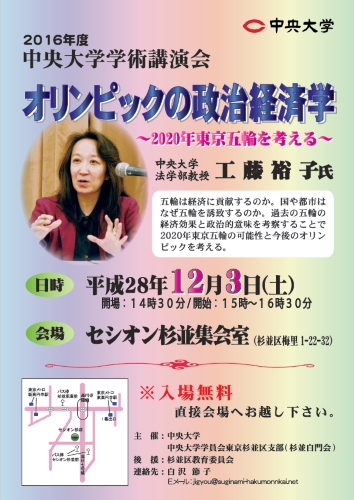

2016年12月3日(土)15:00〜16:30 セシオン杉並 3階 集会室で、

平成28年度の公開学術講演会を、杉並区教育委員会の後援のもとで開催しました。

今回は「オリンピックの政治経済学」と題して、

工藤裕子・中央大学法学部教授からお話しを伺いました。

会員の他、区の広報等を見てかけつけた一般区民の方々も大勢集まり、

盛況な会となりました。

講演会の後、会員だけでの記念撮影。

それから、会場を同施設2階のレストラン「ノンノン」に移して、

会員忘年会を行い、一年間の労をねぎらい合いました。

(事業委員会)